Esta reflexión quiere ser para los que empiezan y ruego la disculpa para los que, ya con mucho recorrido, encuentren obviedades en lo que escribo. En todo caso confío en que, indulgentemente, esbocéis una sonrisa: por José Manuel Sanz

Yo sigo pensando en todo esto, a menudo, para que no se me olvide, porque la Memoria tal vez sea acordarse de lo que merece la pena acordarse

La Arquitectura, es una profesión vocacional

Es difícil ser arquitecto sin vivir la profesión sin la pasión de quien busca mejorar cada día, en la formación y las soluciones, de quien renueva constantemente sus objetivos. Con afición y con ilusión.

Se habla frecuentemente de lo que significa ser un buen profesional de cualquier actividad. Pro-fesional es aquel que tiene fe en lo que hace. En todas las profesiones y oficios se puede ser un buen profesional porque esa afición y esa fe te hace intentar superarte en cada trabajo, en cada ocasión y crecer en capacidad y resultados. El que éstos puedan ser ejemplares para otros o trascendentes depende de otros factores y desde luego del talento individual. Pero incluso la falta de un talento especial no impide para un buen profesional realizar trabajos plenamente dignos y útiles a la sociedad.

Analizaremos brevemente, sin ánimo de ser exhaustivo, los puntos de atención y los hitos del proceso de nuestra labor.

- Los habitantes

- El programa

- El lugar

- Intenciones y argumento

- Creatividad. El proyecto

Los habitantes

La Arquitectura crea espacios para ser habitados, es decir donde las personas van a desenvolverse en su vida personal, familiar, laboral o donde van a formarse, sanar, desarrollar una actividad comercial o de ocio etc.

Los arquitectos trabajamos normalmente por encargo.

Los concursos son apuestas en competición para un posible encargo, donde, a veces, se cuenta con cuotas altas de libertad creativa.

El encargo puede venir de un particular para él mismo, de un promotor para otros o por una Institución pública u organismo de la Administración.

Pero salvo en el primer caso, una vez finalizado el edificio y obtenido el objetivo del promotor privado o público, son otros los que lo habitan. Esas personas que van a habitar los edificios que proyectamos y construimos son nuestro auténtico objetivo. Nuestra profesionalidad y nuestro esfuerzo se dirige, debe dirigirse, a ellos. Sea cual sea su uso, nuestra intención debe ser siempre que el edificio sea útil y pueda colaborar, en la mayor medida posible, a que esas personas desarrollen en ellos una vida plena y enriquecida, sea cual sea su función o su manera de usarlo.

El programa

El edificio se construye con una finalidad determinada, para un uso preciso y esa utilidad debe estar siempre presente en el proyecto.

Para responder a esa utilidad el que la conoce a fondo debe establecer un programa de espacios -locales- con sus dimensiones necesarias para que esa actividad pueda realizarse de manera adecuada y correcta. Hay programas que nos resultan habituales y familiares como el de una casa, aunque no todas las casas tienen el mismo programa ni mucho menos. También resultan más conocidos los pequeños espacios de trabajo o comerciales porque los hemos visto y usado muchas veces, aunque enseguida descubrimos especificidades propias del tipo de trabajo o de negocio que se desarrolla en ellos.

Pero existen programas mas complejos para la Sanidad, la Cultura, los conjuntos hoteleros, comerciales o, deportivos, la producción industrial etc.

En cualquier caso, además de la relación de los locales y sus dimensiones, resulta imprescindible, para no equivocarse, conocer a fondo el funcionamiento deseable para el edificio. Esos datos y aquellos más elementales, no siempre se ofrecen y se completan por quien nos lo encarga y es frecuente que tengamos que analizarlo y matizarlo. Es muy posible que el particular o el organismo que lo encarga no esté al día y desconozca las distintas posibilidades que se le presentan desde todos los puntos de vista. Es necesario estar atentos a la evolución del uso previsto y a las soluciones que para casos similares se han dado anteriormente o se están realizando en la actualidad. No debemos olvidar que nuestro edificio va a tener, presumiblemente, una vigencia prolongada y hemos de tratar de que no se quede obsoleto y siga siendo útil muchos años.

Requisitos Técnicos y Económicos

Pero todo ello debe conjugarse con las posibilidades técnicas y económicas de las que podamos disponer.

Hacer un proyecto que exija unos materiales, unos medios de producción, transporte o puesta en obra incompatibles con las posibilidades de acceso, con la capacidad técnica y profesional de la empresa que la va a realizar o a un coste que sobrepase la capacidad económica de quien nos lo encarga es un error y una irresponsabilidad que tiene consecuencias seguras en el proceso y su resultado. Son realmente limitaciones por respetar y no necesariamente limitaciones a la creatividad sino simplemente nos avocaran a soluciones distintas.

Muchas obras de arquitectura insignes se han realizado con pocos medios.

En cada lugar que trabajemos existirá una normativa local que se sumará a las normativas generales de las Comunidades, estatales o supranacionales. Este es un tema complejo por la cantidad de normas de todo tipo que nos afectan, urbanísticas, técnicas, sectoriales de estructuras o instalaciones…. La mayoría son necesarias y razonables. Todas están puestas para ser respetadas, aunque algunas nos puedan parecer- y nos parecen- discutibles porque son generales y no siempre resultan ajustadas a la realidad de cada situación. Pero es necesario tenerlas en cuenta al redactar el proyecto y a lo largo de la construcción para evitar que su incumplimiento nos suponga la negación de una Licencia o la no aprobación de algún aspecto del proyecto o el edificio terminado.

Por otro lado, hay requisitos que se imponen al proyecto bien por parte de quien lo encarga o por nosotros, producto de nuestra experiencia y nuestras convicciones.

Estos requisitos pueden ser motivos de conflicto porque no es infrecuente que no coincidan y se produzca un choque de nuestro criterio con alguna imposición de nuestro cliente que no consideramos justificada ni razonable. O que dicha imposición invada directamente nuestro campo creativo impidiendo las soluciones que nos parecen mas acertadas. En esos casos es necesario hablar con nuestro cliente y plantearle la situación con franqueza. Si no se produce el acuerdo, según los casos, será conveniente abandonar el encargo.

En una ocasión, a través de un amigo, me llegó la posibilidad de proyectar una casa en una lujosa urbanización cercana a Madrid. Era una casa muy grande sin limitaciones económicas. En la entrevista me dijo que quería una portada con columnas, como la Casa Blanca. Como entendí que buscaba distinción y significación de su “grandeza”, traté de llevarle a otras soluciones que le proporcionaran también distinción por su modernidad y cultura actuales. Tenia muy claro lo que quería y no logre que se apartara de esa idea. Yo tampoco quería apartarme de mi compromiso con mi tiempo y decidí abandonar un posible encargo que habría sido económicamente valioso, pero con el que no podría identificarme ni ser feliz.

El lugar

El lugar es un espacio físico, pero desde luego no sólo eso, como luego veremos.

Apreciamos inmediatamente su dimensión y su forma, aunque es difícil hacerse con ello de un primer vistazo. La forma del solar rara vez tiene que ver con la del edificio salvo la limitación que pueden imponer unas ordenanzas restrictivas de retranqueos y/o la presencia de un edificio inmediato. Un caso particular se produce con frecuencia en las ciudades, donde se construyen edificios “entre medianerías” es decir construir un edificio entre otros dos existentes (o por existir) pero ajustados en todo caso a situaciones fijas laterales. En muchos casos, además, también es obligado construir según una alineación oficial a la calle de acceso.

Desde luego las dimensiones son importantes para calibrar la relación con la superficie del edificio a construir y conocer el grado de libertad de colocación con la dimensión prevista, pues nos proporcionara más o menos alternativas.

La primera consideración que tenemos que valorar es su relación con los posibles accesos o el acceso único. Excluida la situación antes descrita entre medianerías y/o con alineación oficial, habremos de definir esta relación dentro de las flexibilidades que pueda permitirnos la normativa. Trataremos el caso más general de la situación de un edificio y sus accesos dentro de una parcela o solar cuyas dimensiones excedan de las estrictamente necesarias.

Juegan como factores de decisión entonces y en función del uso: el deseo de que el edificio se descubra desde su acceso de manera inmediata o más lejana; donde rescatar el posible espacio sobrante según la intención de obtener más o menos privacidad respecto de edificios cercanos; obtener espacio para jardines o patios de uso privado del edificio, etc. Para todo ello es esencial conocer bien los distintos linderos y su relacion con todo lo que le rodea.

No obstante, todo lo que no resulte obligado por normativa no debe dar lugar aún a ninguna decisión porque faltan muchos factores a considerar.

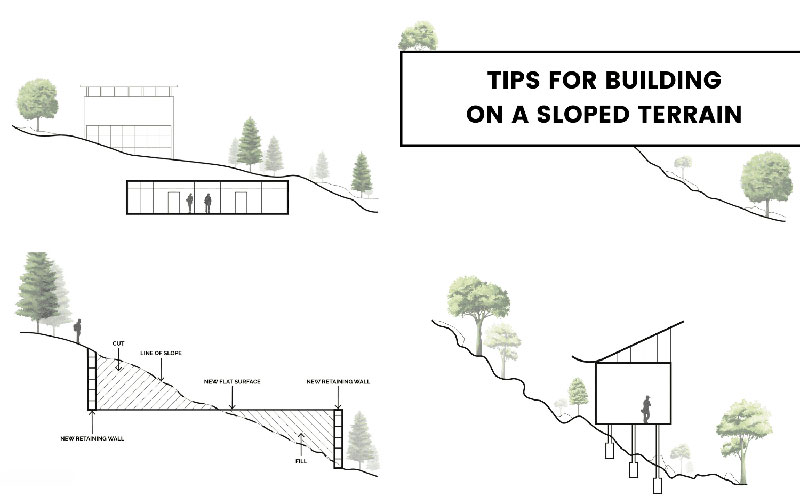

Uno de ellos es la orografia o topografía del lugar. La vista engaña fácilmente y cuando una parcela está en pendiente o cuenta con irregularidades es urgente contar con un estudio topográfico. Este estudio nos dará dimensiones exactas de los linderos, de los desniveles y de la situación exacta de los puntos de acometida de loa servicios de instalaciones generales, así como de otros elementos que puedan existir en el solar o en su perímetro que puedan afectarnos.

Pero un solar también es lo que no se ve, es decir el subsuelo. La naturaleza del subsuelo obliga en ocasiones a tomar decisiones previas que podrían resultar contradictorias con criterios de mayor entidad arquitectónica. Un suelo -o parte de este – con muy poca resistencia para cimentar sobre él; un suelo con nivel freático muy alto (presencia de agua muy superficial; Un suelo con sulfatos, material orgánico o rellenos muy gruesos- como ejemplos- puede desaconsejar construir en esa zona u obligar a determinadas acciones técnicas que pueden suponer un sobrecoste importante de la construcción, lo que debe ser tenido en cuenta y evaluar su incidencia en la economía de la obra.

Otro factor de máxima importancia es el clima del lugar.

Es necesario considerar que el Clima es esencial a la hora de proyectar u edificio.

El clima es consecuencia del lugar donde construimos. Conocer las temperaturas extremas del lugar en invierno y verano; la duración media de las estaciones frías y calientes. Pero es también muy importante si estamos en un lugar de lluvias frecuentes y si éstas alcanzan intensidades importantes. Si estas son estacionales (como ocurre en las zonas monzónicas) o no. Y el régimen de vientos y de donde vienen mas habitualmente y con más fuerza.

A esos datos hay que añadir la orientación del edificio pues frecuentemente no podremos elegir -si se encuentra con un solo frente a calle- y en todo caso eso puede condicionar que las fachadas sean distintas para adaptarse a esa posición.

No es lo mismo un edificio en Andalucía o Extremadura que en Galicia o el País Vasco, por temperaturas habituales y `por el grado de humedad y régimen de lluvias, pero aún menos un edificio en el norte de Europa que en el sur de España o determinadas zonas de África, Asia o tropicales. Tampoco en las costas que en el interior

El lugar es también paisaje e Historia. Reconocido el lugar, podemos enseguida advertir si existe algún elemento singular en el entorno cercano o el paisaje: la vista de un valle o montañas, un edificio significativo que esté en nuestro horizonte; el carácter de un entorno urbano, las formas habituales de construir- no para imitarlas, pues responden a otros momentos, oficios y materiales sino para, entendiéndolas, aportar una respuesta acorde y adecuada con las técnicas y materiales de hoy. Muchas veces las conservadoras protecciones de Patrimonio obligan a reproducciones literales de construcciones de otro tiempo. Esto es un error pues cada tiempo contiene evoluciones técnicas y materiales que permiten soluciones distintas. Se trata por tanto de entender lo que existe o se ve y apreciar su valor si lo tiene. Distinguir en definitiva lo valioso de lo que no lo es tanto y ofrecer una solución coherente con ese entorno construido pero que, a la vez, sea fiel a nuestro tiempo. Hay magníficos ejemplos de lo que digo.

La Historia no es ajena a lo que acabamos de comentar. Entendida como la huella de los sucesivos tiempos en un lugar, debemos considerarla como un punto y seguido y un aprendizaje, pero, como queda dicho, no para imitar sino para ofrecer soluciones creativas. La ruptura con al Historia siempre debe analizarse con cuidado. Es posible solo en determinadas situaciones y momentos. Pero, incluso en éstos, seguramente, las nuevas soluciones, aparentemente rompedoras, cuentan con más raíces de las que creemos. Casi nunca es aceptable desde un análisis profundo (también existen muchos ejemplos a comentar) pero debemos huir al mismo tiempo de clichés e imitaciones anacrónicas. Cada época tiene su arte y su significado (y cada arte su libertad, dice la inscripción del edificio de la Secesión Vienesa). Porque la huella de la Historia no está solo en los edificios, sino que puede apreciarse en las costumbres de los habitantes y su forma de vida. Los acontecimientos dejan su huella. Un proyecto debe estar atento también a estas cosas.

Intenciones y argumento

Digamos que un proyecto debe tener en cuenta todos esos factores sin obviar ninguno. No considerar y no dar respuesta a cualquiera de ellos supondrá un defecto que el futuro usuario sufrirá de alguna forma. Repasemos:

- ¿Cómo proyectar un edificio sin saber cómo son los que van a usarlo y habitarlo*? ¿Cómo no responder a su programa, a lo que necesitan*? ¿Cómo actuar al margen de las posibilidades económicas de quien lo encarga o las técnicas disponibles? ¿Es lo mismo construir en un plano o en una ladera? ¿Da igual un terreno resistente o una roca sobre la que elevar la construcción que hacerlo sobre un terreno pantanoso o de escasa resistencia a profundidades razonables? ¿Cuesta lo mismo?

- ¿Acaso no hay diferencias sustanciales entre construir en el País Vasco o en Almería? ¿O entre Madrid y Helsinki? ¿Y entre una casa de orientación Oeste y otra al Norte?

La Historia y la Naturaleza (Incluso la construida) nos ofrecen con frecuencia valores de paisaje y de entorno de especial valor e interés sobre los que pensar y que pueden sugerir y orientar nuestra solución.

Pero, no todos los factores cobraran el mismo valor e importancia al tratar de buscarla

Aun sin desatender nada, nosotros hemos de ver cuales nos parecen más decisivos y a cuáles por tanto vamos a dar más protagonismo hasta el punto de ser capaces de configurar nuestra solución. ¿Cuál será nuestro argumento configurador? Lo podemos llamar idea, pero aún no es una forma sino solo el motivo o argumento que pone en marcha su búsqueda o tal vez para ser más exactos, lo que nos procurará su encuentro. (Yo no busco, encuentro, Picasso)

Creatividad. El proyecto

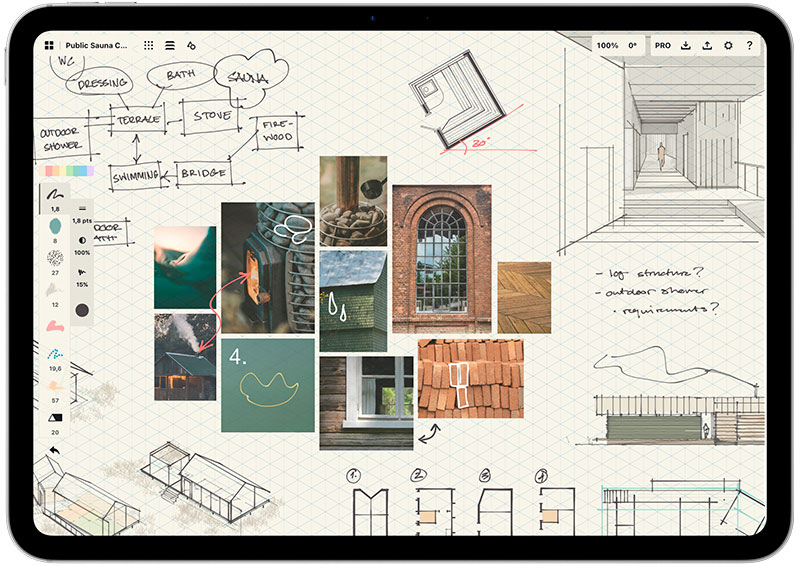

Justamente en ese encuentro esta el proyecto. Tenemos muchos datos, conocemos mucho del lugar, tanto de su realidad física como de su historia, los acontecimientos que le han hecho llegar así hasta nosotros; del programa; de los usuarios; de las posibilidades económicas y técnicas…. Pero aun esta probablemente en blanco nuestro papel. El proyecto no responde a un silogismo, no es consecuencia directa de un razonamiento ni el resultado de ninguna ecuación matemática. Andamos con todo en la cabeza al encuentro con algo que pugna por salir... pero… ¿CÓMO?

Aquí está la frontera entre el QUÉ (todos los datos y conocimientos anteriores que nos exigen una respuesta que los contenga) y el CÓMO, es decir la formalización en una idea arquitectónica (Proyecto) que sea capaz de SINTETIZAR UNA RESPUESTA GLOBAL a todo ello. Esa “búsqueda “es más bien, siguiendo a Picasso un “encuentro”.

Pero ese “encuentro” es un proceso y no es lineal. Contiene idas y venidas, dudas y certezas. Trataré de explicar esto con algún ejemplo: Imaginemos que queremos salir a pescar al mar; naturalmente necesitaremos una barca, unas cañas, unos aparejos y cebos e ir preparados para el calor o el frío, la lluvia o el viento. No sabemos lo que vamos a pescar, pero sabremos al menos que no nos hemos preparado para grandes capturas o peces grandes. Tanto la barca como todo lo demás ira enfocado a cosas mas modestas. El primer día no pescamos nada y cuando volvemos alguien nos dice que el cebo preparado era inadecuado. Volvemos al día siguiente y nada y cuando regresamos alguien mas experto nos advierte que hemos salido con mucho sol y calor y que así lo normal es que los peces busquen aguas mas frescas y profundas. Pasan más días, pero han cambiado las mareas y no conseguimos nada. Por fin vamos adquiriendo experiencia y saliendo una tarde noche, con más fresco, con aparejos y cebos distintos y con la marea adecuada obtenemos nuestros primeros peces. Este ejemplo nos habla de dos factores importantes: La experiencia y la paciencia. Seguramente los primeros peces no son los que más nos gustan, pero vamos acumulando experiencia hasta conseguir algo que se parece mas a lo que queremos. Pero ¿qué queremos en realidad? En ese punto el ejemplo no da más de sí. Porque no buscamos una solución como buscamos una lubina o un bacalao. que ya sabemos cómo son. La síntesis (proyecto) que pretende dar respuesta de todos aquellos QUÉS no tiene una solución única ni predeterminada, sino que ante un mismo tema y datos hay muchas soluciones posibles y muchas muy buenas… pero nosotros buscamos la nuestra.

Y es que todo depende de nuestra manera de mirar el mundo y las cosas que nos rodean, que es personal.

El pensamiento sobre el proyecto nos acompaña a todas partes. y, como decía Chillida, la solución va apareciéndose como una nebulosa que el lápiz trata de fijar como en una persecución. Poco a poco se van afirmando líneas o volúmenes, pero han de responder a aquel argumento que queremos para nuestro edificio. Porque no se trata de convertirse en esclavo de una forma (mucho menos imitada o de repertorio) sino dejar hacer al argumento para que la configure en nuestra cabeza.

Cuando lo principal está ya casi configurado, conviene que las mil decisiones siguientes sean coherentes con esa primera y no la desfiguren. Este es un momento difícil porque surgen presiones por todos lados por cada una de las personas afectadas, propietarios, amigos de los propietarios, consejeros espontáneos, constructores, calculistas. Es el momento de saber defender lo esencial y a veces ser muy hábil en prescindir de lo no esencial si eso nos resuelve el problema. Es casi un momento “político” pero, si cedemos en lo esencial, desde ese momento el proyecto sufrirá de manera irreparable.

Porque al final lo que estamos buscando podría resumirse en estas cualidades globales:

- Adecuación, es decir una respuesta correcta a todas aquellas condiciones y requisitos anteriores, producto del análisis

- Una idea o argumento capaz de desencadenar el proceso. Algo que destaca o nos ha impresionado con más fuerza entre todo lo que hemos conocido del tema y que se nos revela como lo esencial que el proyecto debe reflejar

- Buscar la belleza en el resultado final tras la elaboración a partir de aquella idea.

No insistiré en el tema de la adecuación porque abundaría en todo lo comentado hasta aquí.

La idea o argumento es, como decía, algo suficientemente importante y singular como para ser la guía iniciadora y conductora del proyecto en todo su proceso.

Esta búsqueda es común a cualquier proceso creativo. Unas veces concluiremos que se puede reelaborar, de otra manera, algo existente, pero las mas de las veces perseguiremos algo original.

El concepto de original merece que nos detengamos en él. Tiene desde luego más sentido cuando acometemos algo creativo nuevo, que no existe, como una obra plástica, una película, un diseño sobre cualquier tema o un edificio nuevo. Cuando intervenimos en algo existente el tema se complica, con una casuística muy diversa, cuya explicación excedería de estos comentarios elementales.

En cualquier caso, no debe confundirse lo original con “lo nunca visto”. Hay soluciones nunca vistas que son verdaderamente originales y otras desligadas completamente de todo el contexto explicado y que solo cabe calificarlas como “ocurrencias” o boutades sin sentido.

Original es aquello que ahonda y recupera el sentido y esencia original de las cosas:

Pondré un ejemplo sencillo: Si nos invitan a diseñar una silla, habremos de preguntar ¿para qué? ¿para quién? y ¿para cuándo? si realmente queremos eliminar el riesgo de diseñar una silla que valga para tomarse, durante unos minutos, una cerveza con los amigos en un bar, cuando la silla que necesitan es para trabajar delante de un ordenador todo el día, o para una guardería.

Pero en todo caso la esencia original de silla es lugar para permanecer sentado cómodamente durante un periodo de tiempo para una determinada actividad. Cualquier buen diseño original de silla tendrá que responder a esa idea de origen. Si hacemos una silla” ocurrente”, formalmente “novedosa” pero que no hay quien se siente o pueda permanecer en ella, podrá ser cualquier otra cosa, pero nunca un diseño original de silla, porque no será una silla.

Tantas veces la idea capaz de generar el proyecto es una sola o un par de ellas de las que se derivaran otras ideas secundarias confluyentes.

Se identifican con lo que explican los autores cuando les preguntan por su obra. Suelen referirse a esos principios y es necesario escucharlos, porque son fuente extraordinaria de aprendizaje.

Yo también, como es natural, me he enfrentado en tantas ocasiones, con el papel en blanco, ante la necesidad de encontrar ese hilo conductor del proyecto. Casi siempre acudo a sugerencias sencillas que están delante de mí, porque el buen resultado depende, también, a veces en mayor medida, de cómo una idea sencilla es desarrollada.

Os pondré unos ejemplos de esto:

En la Casa da Conga, de canónigos de la catedral de Santiago -que habría de convertirse en sede del Colegio de arquitectos de Galicia- observé como vibraban la piedra mojada y el blanco de las carpinterías cuando salía el sol. En un clima lluvioso y por tanto húmedo, cuando sale el sol es una fiesta. El edificio que me encontré estaba lleno de paredes paralelas a la fachada que impedían que el sol de sur atravesara el, hasta entonces, oscuro y húmedo interior. Abrir esas paredes y conseguir que el sol atravesara los espacios, los iluminara y los hiciera revivir fue la idea motora del proyecto. Todas las decisiones posteriores fueron consecuencia.

Casa da Conga (izquierda) Patio de la Asamblea de Cantabria (derecha)

En la Asamblea de Cantabria, edificio del antiguo Hospital de san Rafael, recuperar el patio como lugar de vida y encuentro, cubriéndolo en un clima lluvioso, fue el origen. Hoy se celebran en el patio, exposiciones, conciertos, actos diversos, etc.

El Instituto Francés de Madrid contiene parte de la sede diplomática, pero es, sobre todo, un centro cultural. Es un edificio mas complejo en el que coexistieron varias ideas generadoras: Lograr la transición desde una calle urbana a un patio (court) interior a través de una compresión inicial en la entrada y una expansión posterior en doble altura abierta a dicho patio. Se conseguía de este modo un espacio tranquilo de acogida (Accueil) que prepara para las diferentes ofertas culturales.

La fachada, en pleno barrio de Isabel II, medianera con dos edificios protegidos: El primer edificio del Instituto y la sede del Consejo general del Poder Judicial (antiguo teatro Príncipe Alfonso), necesitaba enlazar con el discurso de ambos y al tiempo distinguirse. Utilicé conceptos musicales; El discurso horizontal (melódico) pero con dos silencios en los frentes ciegos laterales de granito. Esos silencios (pausas) permiten leer la melodía de cada uno de los tres edificios sin interferencias. La composición vertical (armónica, como un acorde) alude al neoclasicismo del barrio, mediante un basamento que se abre para la entrada, un cuerpo principal y una cornisa.

Fachada del Instituto Francés. Calle Marques de la Ensenada

Entre las muchas otras ideas intermedias y secundarias, estaba también mi deseo de que, pese a ser una institución francesa, por estar en Madrid, se construyera con los materiales nobles de nuestra arquitectura: el granito serrado, el ladrillo industrial aplantillado, el acero y el vidrio.

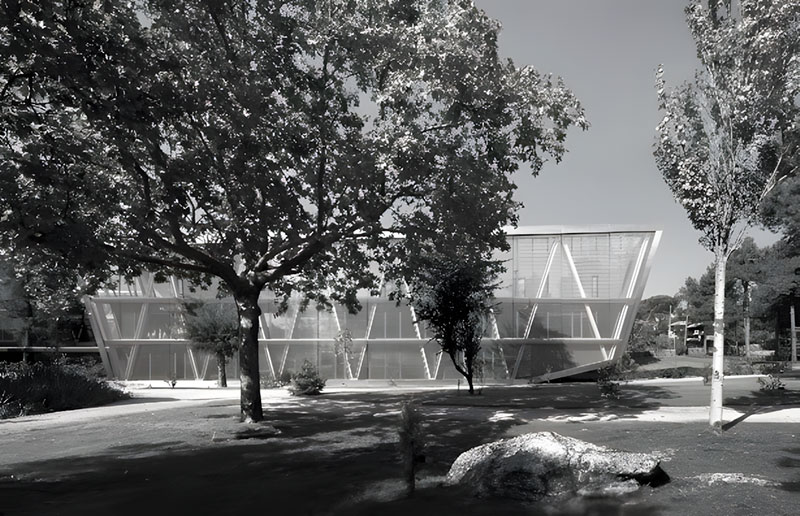

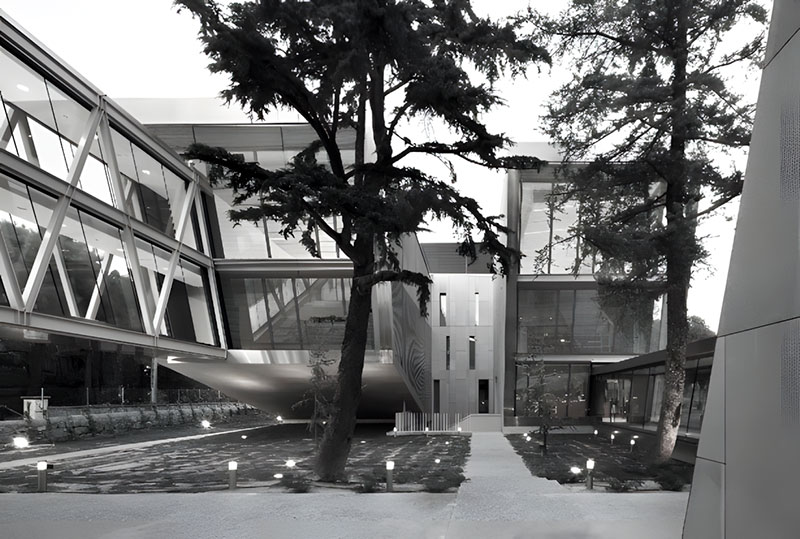

La Universidad Udima en Villalba (Madrid) se asienta, sobre unos amplios jardines. La necesidad de compacidad funcional (conexiones internas) desaconsejaba realizarlo por pabellones que, por otro lado, habrían troceado excesivamente dicho jardín. Se pensó en cuatro piezas distintas ensambladas dos a dos dejando un espacio central abierto entre ellos que permitía, además, salvar dos arboles importantes. Pese a su tamaño, para intentar lograr menor peso visual, estos edificios tienen desde el jardín una apariencia ligera y se posan sobre el terreno como barcos varados.

Universidad Udima. Villalba. Madrid

Jardín central entre edificios

En el Centro Socio Sanitario de Mérida, casi terminado cuando escribo estas líneas, una celosía de madera de bambú que rodea el edificio ofrece una imagen amable del edificio al tiempo que genera sombra deslizante, protección y una galería perimetral que permite el mantenimiento desde el interior, importante para un edificio de este tipo. El edificio tiene jardines interiores protegidos con sombra y una amplia zona perimetral con vegetación y huertos para paseo y terapia ocupacional

C.SS Mérida. Fachada acceso

En todas las viviendas busco siempre la flexibilidad y que la luces (fría y cálida) se mezclen y la ventilación atraviese la casa desde distintas orientaciones. Que los espacios resulten muy abiertos, incluso con elementos correderos, pues los momentos de la relacion y la privacidad son distintos y variables en el tiempo.

Quedaría hablar de la BELLEZA, palabra, para muchos, denostada en esta época. No para mí. De los tres atributos para Vitrubio de la Arquitectura: la Fírmitas (estabilidad y duración); Utilitas (todo lo que hemos dicho sobre adecuación) y Venustas, estamos en este controvertido punto, lugar común de tantas polémicas.

¿Qué es la belleza? Es popular y comúnmente aceptada la frase “la belleza está en los ojos de quien mira” Esta afirmación se decanta por que la belleza es un hecho subjetivo, es decir no es algo inherente al objeto, sino que depende de la apreciación del observador. Eso significa que interviene nuestra formación estética y nuestra sensibilidad. Parece claro entonces que educar la mirada sea un objetivo educativo. Sin embargo, esta afirmación, sin dejar de ser cierta, no agota la razón por la que distinguimos la belleza.

También hay aspectos objetivos. Un paisaje nevado de montaña, un fértil valle, el mar, el arco iris, la puesta de sol etc. son percepciones aceptadas todos como bellas. También hay consenso generalizado sobre la belleza de determinadas personas. Por tanto, debemos aceptar que ambos factores, objetivos y subjetivos, forman parte de nuestra percepción. Tanto lo objetivo- intrínseco, como lo subjetivo-apreciación por el sujeto-sugiere una serie de preguntas sobre los componentes de la belleza.

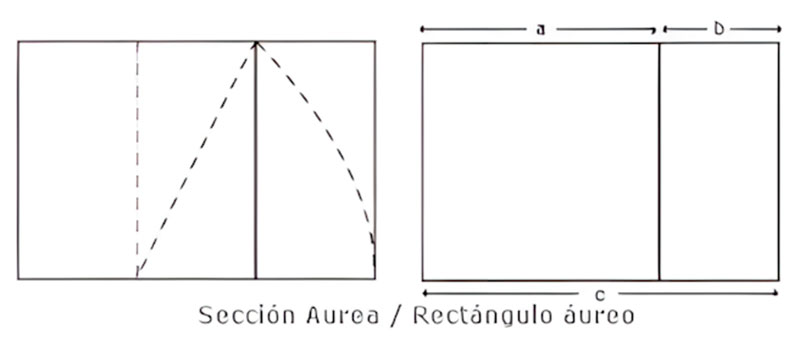

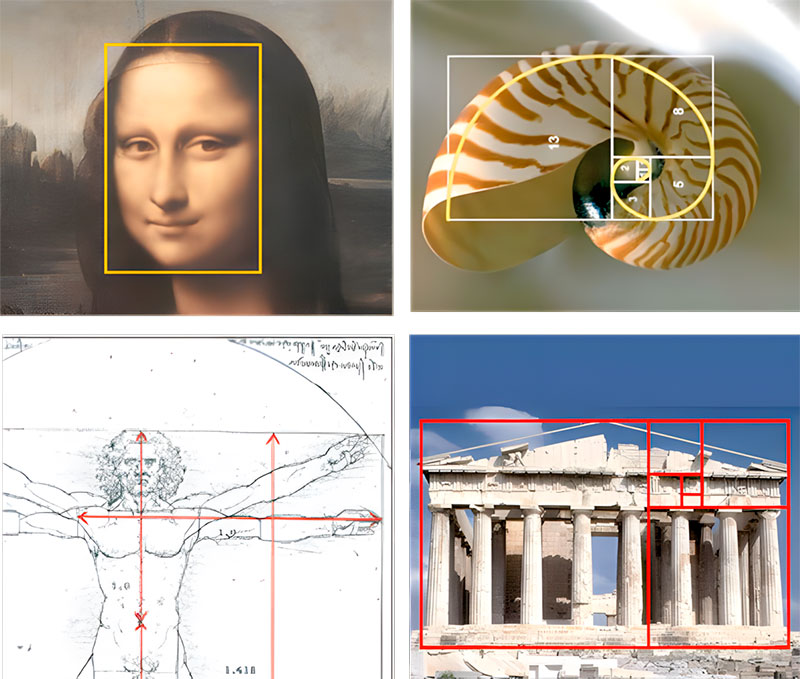

Armonía, proporción, equilibrio, son conceptos que suelen manejarse como sus componentes esenciales. Algunas son más fáciles de explicar que otras. En cuanto a la proporción, no recuerdo quién decía que si la más bella modelo midiera dos metros y medio dejaríamos de apreciarla como persona bella. En la Grecia clásica la proporción de los cuerpos del edificio y la altura de las columnas – stylos -- fueron objeto de búsqueda y estudio durante siglos.

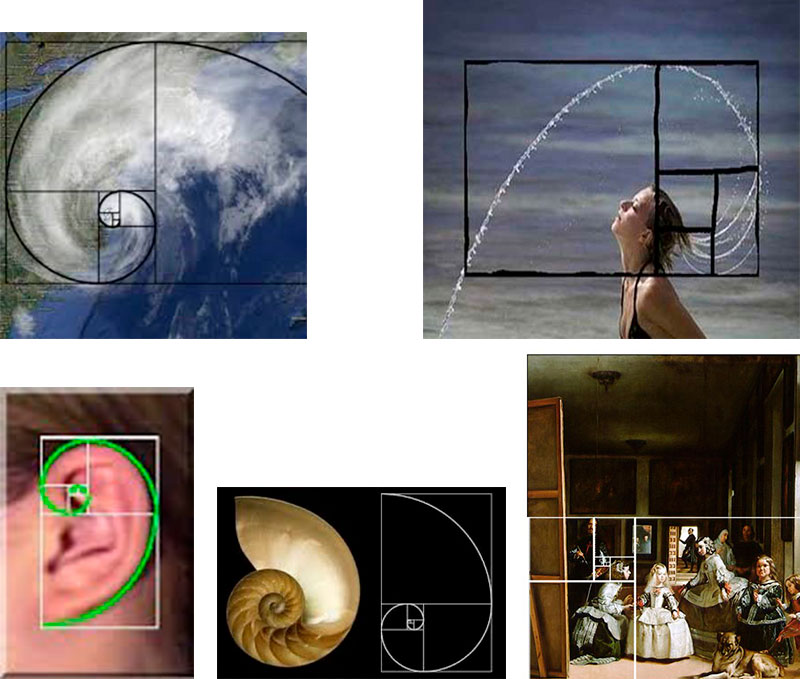

Ligado al concepto de proporción destacamos el de armonía que nos habla de la correcta relación entre unos elementos y otros de un conjunto. Sistemas métricos de relación y compositivos han sido también objeto continuo de estudio y ensayo, la proporción aurea, por ejemplo, está presente en la naturaleza: Así es el dibujo de los ciclones o el trazado de las conchas de los caracoles.

Pero estas relaciones que proporcionan armonía han sido utilizadas igualmente para las obras realizadas por los seres humanos. La proporción aurea se puede observar que fue utilizada en distintas formas, desde el trazado de las pirámides de Giza o en la composición de la fachada del Partenón, referencia a su vez para muchas otras obras clásicas, barrocas o más recientes.

El concepto de equilibrio, aunque a veces se confunda con el de armonía, es algo más complejo. Es aplicable a cualquier forma de arte: una arquitectura que no tenga compensadas sus masas o volúmenes (o colores) se desequilibra a nuestra vista. Una escultura en la que ocurra lo mismo – incluso en el arte abstracto-se percibirá inestable. Lo mismo ocurrirá con las figuras o dibujos de una pintura. Por eso cualquier arquitecto o cualquier artista plástico tendrá en el equilibrio un reto a cumplir.

Con todo, estos conceptos son fundamentalmente objetivos. Han de estar en el objeto y debe ser buscados por el artista:

Lo apolíneo (Apolo) o la venustas (Venus) representan los cánones de belleza buscados mediante percepciones fundamentalmente racionales. Pero en la percepción del arte o de cualquier objeto creativo hay otro factor esencial: Lo emocional, que pone en relación lo observado con todo lo que nos evoca de nuestra experiencia vital y de aquellas cosas que impresionan a nuestra sensibilidad según la formación de cada uno de nosotros. Aquí cobra todo el sentido aquello de que “la belleza está en los ojos del que mira” porque por aquella razón cada uno vemos las cosas de manera diferente o con matices distintos. No todos nos emocionamos de la misma manera ni por las mismas cosas.

Esta es la idea de la belleza para algunos de los mas importantes filósofos

- Platón: Para Platón, la belleza es una de las tres ideas principales (junto con el bien y la verdad) y existe en un mundo inteligible, separado del mundo sensible. Las cosas bellas en el mundo sensible son bellas porque participan de esta idea de belleza.

- Aristóteles: Aristóteles, discípulo de Platón, aunque discrepaba en algunos puntos, veía la belleza en la armonía y la proporción. Consideraba que el arte debía imitar la naturaleza, buscando la belleza en la imitación de sus formas y estructuras.

- Kant: Kant, en su "Crítica del Juicio", introduce la idea de que la belleza no es una propiedad objetiva de las cosas, sino una experiencia subjetiva. Distingue entre la belleza "libre" (natural) y la belleza "adherente" (ligada a un propósito o función).

- Tomás de Aquino: Este filósofo medieval consideraba la belleza como una cualidad intrínseca de las cosas, manifestada en la integridad, proporción y claridad. Estas cualidades despiertan el deleite estético en el observador.

- Nietzsche: Nietzsche, por su parte, vincula la belleza con la vida y la voluntad de poder. Para él, la belleza no es solo una contemplación pasiva, sino una fuerza vital que impulsa la creación y la afirmación de la existencia.

Dese luego nos encontraremos siempre con la posibilidad de que lo que nos emociona a nosotros no lo haga a los demás, pero eso es un problema común a toda actividad creativa, sea un artista plástico, un creador de moda, un cineasta y por supuesto un arquitecto. Conectar con otras sensibilidades puede ser importante pero nunca a costa de traicionar nuestra propia visión. Nunca convenceremos a todos.

Intentad mirar todo. Tratad de entender y valorar lo que miréis y construir vuestra propia identidad. Si podéis, no renunciéis nunca a ella.

Consejos para los que se inician en la arquitectura

Consejos para los que se inician en la arquitectura

Magnífica lección con muy buenos ejemplos personales. Completamente de acuerdo con el contenido. A día de hoy ¿no le harías la Casa Blanca al

cliente? Yo no lo dudaría a día de hoy, ya despojado del deseo de modernidad; cuidando la composición de órdenes y proporciones. Un ejercicio más

ilusionante que más de lo mismo ¿moderno?

Gracias Diego por tu comentario